VISITE AL BLOG N. 142.000

30 giugno 2025

QUALCHE DOMANDA SU SAN ROCCO

UN NUOVO STUDIO

CALENDASCO

PROSERPINA 2019

29 giugno 2025

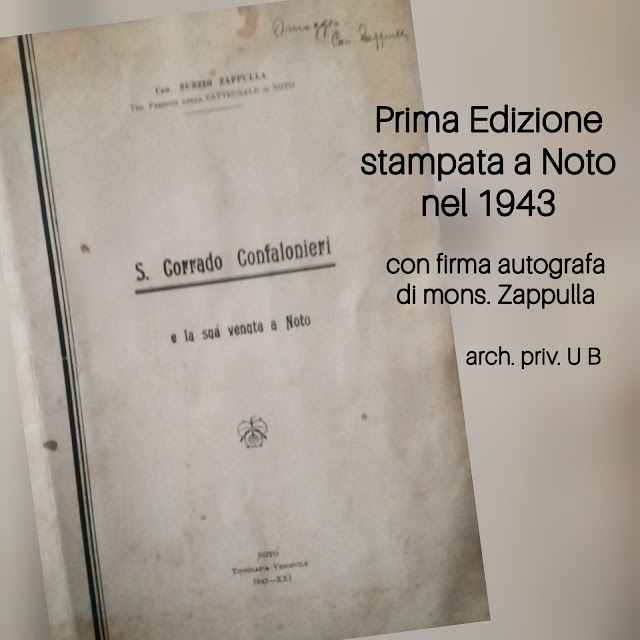

IL GRANDE LIBRO DEL SANTO

27 giugno 2025

26 giugno 2025

PESCA IN PO 1870

Sono ben sessantacinque i chilometri di Po che con i suoi meandri sfiora tutta la provincia di Piacenza e la città stessa: il confine è dalla foce del torrente Bardoneggia poco a monte di Castel S. Giovanni e più giù fino oltre Soarza in comune di Villanova d’Arda.

L’importanza storica del Grande Fiume a fini di navigazione, di pesca e relativa tassazione ha sempre finito per interessare chi governava. Ed è quindi molto interessante andare a buttare lo sguardo sulla “Relazione sulla pesca di fiume della provincia di Piacenza” fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il 21 gennaio 1870.

Qui si si elencano tipi di pesci, tipi di reti da pesca, imbarcazioni ed altro per la buona pratica di questa attività importante per l’economia piacentina.

La relazione del Ministero elenca i pesci che si trovano in Po: “anguille, lucci, carpioni, cavedini, ciprini, tinche e trote e da marzo ad agosto i pesci di mare che rimontano: storioni, salmoni, chepie e lamprede”.

Interessante che nei canali di derivazione “si pescano in buona quantità gamberi e rane” ed il tutto finisce sui banchi del mercato ad un prezzo che qui leggiamo essere per “trote e storioni di lire 2,30 al chilogrammo, si vende tutto fresco e nessuna qualità pescata viene salata, marinata o seccata”.

I nomi delle reti da pesca coincidono con quello dialettale che il rapporto del ministero mette tra parentesi nel documento e così elenca: “Giacchio (in vulgo sparaver)... il Tramaglio per la pesca dello storione... lo Strascino (strascinass)... il Bertavello (bertavell)... la Nassa (nassein)... la Bilancia (balanza)...”.

La relazione del 1870 al punto sette ci dice che “la pesca nel fiume Po è sempre stata affittata dal Governo” e che “nella Provincia di Piacenza non vi sono stabilimenti di Piscicoltura e nessuno si applica a tale industria”, insomma si pescava e vendeva solo pesce fresco: dall’acqua alla tavola.

In quell’anno “il numero dei pescatori di professione è di n. 40” mentre “le barche impiegate per la pesca sul fiume Po sono 40” e spiccano le dimensioni della classica battellina piacentina “lunghezza in media di metri 6 e larghezza 1 metro e 30 ed a due remi”.

Segue alla fine del testo una “Avvertenza” che riporta anche questa saggia decisione “nella Provincia piacentina nessuno pensa ai mezzi di pesca distruggitori... nè alla pesca notturna con fiaccole”.

Qundi si conclude auspicando che “l’Autorità darà norme per la pesca destinate ad impedire il malgoverno, e la distruzione dei pesci, giacchè la libertà dell’industria non deve essere confusa con una disordinata licenza”.

Si prestava molta attenzione a preservare l’ambiente con le sue specie autoctone, e d’altra parte il Po era una buona fonte di reddito per tante famiglie ma non solo di pescatori professionisti, tanti i mestieri legati al Grande Fiume.

Erano ancora tempi nei quali Piacenza ed il Po erano una cosa sola.

Umberto Battini

IL MONACO ASSASSINO 1308

Medioevo benedetto e a volte maledetto, anche qui a Piacenza, dove i casi di scandalo, senza tentennamenti andavano a interessare spesso anche uomini di chiesa.

Un bel documento, una chicca, lo abbiamo rinvenuto e tradotto dal latino nel “Registrum Magnum” fonte vivacissima di notizie storiche nonchè giuridiche, e da qui abbiamo estrapolato un evento di cronaca nera.

In questo caso parliamo di un “converso” un monaco, che sebbene vestisse l’abito religioso, si rivelò un vero sciagurato: ne combinò di cotte e di crude e per questo non sfuggì alla “mano secolare”.

Però a dover giudicare penalmente un prete o frate, per quel tempo era prassi dovesse farlo il Vescovo locale, nel nostro caso “venerabilis patris domini Ugonis Dei gratia episcopi placentini” cioè il vescovo di Piacenza tal Ugo.

E proprio al vescovo in persona il 18 febbraio 1308 nella “camera domini episcopi Placentini” cioè un ufficio di curia, viene presentata e letta una “Carta consilii” un documento ufficiale del Comune con il parere del collegio dei giudici di Piacenza circa il fatto in questione.

Il podestà vuole esser lui stesso a giudicare questo malandrino in abito religioso e per questo chiede il "permesso" al vescovo presentando questa "consulenza" giuridica.

La "Carta" è scritta dal notaio “Henricum de Banchis” e riporta ciò che è il parere giuridico del “collegio suprascripto” dei giudici cittadini, portata lì in curia dal giudice e assessore Rogerio Capello a nome del podestà il guelfo “Passarini de La Ture”.

Si chiede quindi che non il vescovo ma il podestà lo giudichi inquanto ci sono anche dei reati gravissimi contro il Comune di Piacenza commessi dal soggetto.

Lo stesso converso è “detento... repertus” cioè stato ritrovato e incarcerato, ed è un “abiecto habitu suo” corrotto nonostante porti l’abito religioso.

Si fa presente che si è macchiato di enormi reati, “homicida plura faciendo” ha ucciso più uomini, a sangue freddo si intende, e ha fatto anche molti furti “robarias”.

Ma costui soprattutto ha agito contro la città ed il governo di Piacenza ed ha operato danni immensi: “archivum publicum derobando” ha rubato carte ufficiali dall’archivio, mentre altre carte notarili le ha lacerate “scripturas publicas lazerando”.

Inoltre ha trattato di nascosto con “inimicis et banitis” cioè nemici e persone bandite dal territorio piacentino per dei reati. E non finisce qua: ha agito a scopo di distruggere la situazione politica di Piacenza “prodictionem et subversionem (sovversione) et destructionem status (distruzione situazione politica) civitatis Placentie”.

Ma ce n’è ancora, infatti ha commesso anche “alia plura malleficia” cioè varie frodi, inganni e delitti, un vero mascalzone questo frate in “abiecto habitu suo”.

Possiamo con indubbia certezza credere che il vescovo Ugo abbia quindi concesso di potere giudicare costui al potere civile cittadino, e con altrettanta certezza, visti i reati di omicidio e di congiura contro il Comune, la sua avvenuta condanna a morte.

Come usava in quel 1308 a Piacenza, lo immaginiamo dopo il processo e la condanna, legato alla coda di un cavallo e trainato nella polvere fino in piazza del duomo.

Qui lo attendeva una folla composta di cittadini, popolani e religiosi, venuti per assistere alla sua triste fine, che possiamo riassumere in tre semplici parole: patibolo, boia e scure.

Un episodio di vita medievale locale, dove le sfaccettature della società erano anche in quel secolo molteplici e variegate, non tutto rose e fiori insomma, sappiamo bene che qualche rogo, impiccagione o decapitazione ogni tanto c’era da aspettarsela.

25 giugno 2025

TABULA PEUTINGERIANA

LA TABULA PEUTINGERIANA

E L’AREA PIACENTINA

IN EPOCA ROMANA

di Umberto Battini

E’ una mappa storica d’importanza cruciale, antica e che nel suo originale la si data almeno alla metà del IV secolo, mentre quella esposta in Austria è derivata da quella antica e riprodotta nel medioevo. Anzi già gli studiosi accreditano la copia medievale ad un'altra di età carolingia, insomma dall’epoca romana venne “tramandata” e ricopiata per via delle informazioni topografiche che riportava.

Basta dire che l’Unesco l’ha messa nel “Registro della Memoria del mondo”, una carta geografica che contiene tutto “l’orbe” conosciuto in quei secoli, pensate che è una delle fonti più importanti al mondo per identificare toponimi antichi e qualcosa di piacentino c'è.

Ed ovviamente è riprodotta una porzione del nostro territorio con le strade e la distanza delle “mansio” (stazioni di sosta e cambio cavalli) per la direzione Parma, Milano, Pavia e ovviamente ben oltre.

Il disegno del territorio piacentino costeggia quindi il “flumine Padus” anche se, con errore, è stato posto tutto sulla sponda sinistra, mentre siamo saldamente su quella destra, un errore che non inficia il risultato dei toponimi.

E’ suddivisa “in blocchi” cioè in varie mappe, e interessante è quella appunto relativa alla nostra zona, dove compaiono le località di “tappa” giornaliera lungo l'antica via romana cioè le "mansio".

Intanto si nota bene la città di “Placentia” con la strada che porta verso Lodi “Laude Pompeia” e quindi su fino a “Mediolanum”, proseguendo invece verso est si arriva a “Florentia” che è Fiorenzuola d’Arda.

Dalla città verso ovest si punta su “Ad Padum” che significa “Al Po” che è identificato dagli studiosi come l'area vicina a Calendasco, luogo di passo del Grande Fiume sulla strada romana diretta a Pavia. Non per nulla restò luogo di traghetto per secoli, per diventare snodo cruciale della Via Francigena tra Lombardia ed Emilia.

L'itinerario della "Tabula" prosegue e passa il fiume Lambro dove si approda a “Quadrata” segue poi la località “Lambrum” per poi arrivare alla città di Pavia “Ticeno”, nome che richiama appunto il fiume Ticino su cui sorge. Circa la distanza che è segnata fra “Placentia” e “Ad Padum” (area di Calendasco), gli studiosi indicano che vada letto in IV (4) miglia e non XX (20), come effettivamente appare ancora oggi, circa sei chilometri.

Eravamo parte della Gallia Cispadana e basti ricordare che la Via Emilia venne iniziata nel 189 a.C. e terminata circa tre anni dopo, ebbene nella “Tabula” questa via romana che collegava Piacenza a Rimini, non è ancora segnalata, quindi il segmento che ci riguarda venne disegnato anni prima.

La città di Piacenza venne edificata nel 218 a.C. su di un terrazzo alluvionale del Po, e controllava l’area ovest verso “Clastidium” cioè Casteggio e Stradella ed era in simbiosi con Cremona sull'itinerario romano della via Postumia.

Dobbiamo l'aver rintracciato e conservato questo reperto al grande antichista tedesco Konrad Peutinger e da qui appunto il "nome" della preziosa mappa.

A Vienna l'originale è conservato nella Biblioteca Nazionale Austriaca, ma una copia, grandissima, la possiamo vedere da vicino a Brescia nel Museo di Santa Giulia.

Ad ogni modo la mappa è una solida testimonianza della posizione strategica, sotto vari punti di vista, di Piacenza e relativi luoghi principali, già cruciali oltre duemila anni fa.

Articolo di Umberto Battini

GESTIONE DEL PO

isogna mettere il naso dentro a quei libri storici “per addetti ai lavori” e quindi con pochissima diffusione pubblica, per ritrovare notizie di cronaca nuda e cruda. Un caso simile è il “Chronica Civitatis Placentiae”, volume stampato a Parma nel 1862 dalla Fiaccadori a cura del Bonora, ovviamente in latino e senza nessuna traduzione minima.

La “Chronica” è del medievale medico piacentino Johannis Agazzari che trasmette le cose di quei tempi, anche alcune un po’ più antiche. Abbiamo quindi fatto una scelta tra le centinaia di notizie che ci ha lasciato, traducendo quelle che parevano particolari e curiose, sicuramente pochissimo conosciute. Ogni notizia quindi inizia con il classico “Anno domini” e poi con la data, spiegando il fatto notevole che successe a Piacenza o nel circondario, schiettamente e senza fronzoli.

Nell’anno del Signore 931 gli “Ungari pagani” arrivarono in Lombardia (si intendeva con quel termine praticamente tutto il nord Italia) e tra le altre male cose incendiarono il monastero di Angilberga e tutta la città: “Incendierunt quoddam Monasterium...” di San Sisto e purtroppo anche “totam dictam civitate Placentiae”.

Nell’anno 1003 “Luna visa est versa in colorem Sanguinis”, cioè la luna divenne del colore rosso sangue, probabilmente un fatto astronomico ma che destava stupore nel popolo, non trovando spiegazioni logiche.

Sicuramente restò impresso questo evento nel 1081, quando “Civitas Placentia quasi tota arsit in Sabato sancto”, cioè la città bruciò quasi tutta nella notte prima della Pasqua. Certo non era una grandissima città a quel secolo e le case, a parte quelle di nobili e prelati, di regola erano per buona parte fatte in legno e gli incendi, se indomati, erano fatali.

Ed ecco nel 1087 a Piacenza e nel territorio accadere una “magna siccitas” (grande siccità) dove seccarono fiumi e pozzi, ricorda l’evento del Po di un anno fa. Allora i nobili e il clero con molto popolo portarono in processione il corpo di “Sanctae Justine in circhuitu Civitatis” e per grazia di Dio arrivò un tempo di “magna ubertas”, cioè grande abbondanza.

Nell’anno 1140 bruciò tutto il borgo di Santa Brigida “de mense Augusti Burgum Sancte Brigide arsit”, a quel punto ancora una volta dalla cripta della cattedrale “extractum fuit” il corpo di S. Giustina e portato “ad predictum igne” per ottenere un altro miracolo sullo spegnimento del fuoco.

--

Le cronache del medioevo: Piacenza spesso bruciava, ma si poteva anche morire congelati nel letto

https://www.ilpiacenza.it/attualita/le-cronache-del-medioevo-piacenza-spesso-bruciava-ma-si-poteva-anche-morire-congelati-nel-letto.html

© IlPiacenza

GLI ANTICHI UFFICI E I FUNZIONARI

PER LA GESTIONE DEL PO

L’importanza del Grande Fiume nella gestione politica e sociale di chi governava il nostro territorio tra medioevo e ottocento, la deduciamo dalle strutture di uffici e funzionari delegati.

Ecco allora un elenco di alcune strutture che a Piacenza erano autorizzate a soprintendere sul Po, che abbiamo desunto da ottimi studi e documenti piacentini.

Lungo il Po, se osserviamo le mappe antiche, troveremo segnati dei capanni, piccole case poste proprio sulla riva del fiume, dove arriva la strada principale che va ai porti chiamate “Bergantino o Bargello”.

Qui era il capo delle guardie cioè il “Capitano luogotente del Bergantino”, con il corpo di polizia fluviale, che controllava che tutto procedesse con legalità nel commercio di merci portate per “via d’acqua” senza frodare nel pagamento dei dazi.

Tra ’600 e ’700 troveremo invece questi luoghi segnalati come “Casa del dazio” sempre su strade d’approdo a porti fluviali come è ad esempio il caso del porto di Veratto, dove le mappe segnalano la “regia strada commerciale del Veratto” con questi definiti capanni di dogana.

A soprintendere, dal suo ufficio in città, troviamo il “Capitano del Po” che è un funzionario che risponde direttamente al Duca circa tutto il distretto di Piacenza, e toccava a lui dirigere tutto ciò che riguardava la navigazione fluviale sia per scopi civili che militari.

Importante era “l’Ufficiale del Porto del Po”, che poteva essere sia di nomina statale camerale od anche appaltatore, cosa più comune, ed era obbligato quindi alla custodia ben definita dei traghetti lungo l’alveo ed anche a riscuotere i pedaggi.

D’antica fondazione medievale viscontea, la “Corporazione dei paroni e marinai del Po”, in essa erano raggruppati tutti gli addetti a navigare, quali barcaroli, molinari natanti e pescatori.

Si dividevano in due gruppi: i paroni ed i marinai o anche detti navaroli, i primi avevano al loro servizio le squadre di navaroli pronte ad intervenire lungo le rive del Po in caso di inondazioni, per la custodia del fiume o per navigazione militare in tempo di guerra.

I navaroli erano però esentati dal servizio militare e da certe tasse e qui nel piacentino nel XV secolo erano ben 76 divisi in due squadre: quella d’Oltrepo in sponda lombarda, con uomini a Mezzana Oltrepò, Caselle Landi, Minuta Vallera e San Rocco, sulla riva destra le squadre erano a Piacenza, Calendasco con Boscone Cusani, Mezzana ed una a Mortizza con Zerbo.

Nel ’700 era attivo il “Governatorato della Longa del Po” dedito alla Darsena di Piacenza ed a tutto il corso del fiume nel Ducato, occupandosi di tutto tranne che della polizia fluviale.

Questi funzionari della Longa avevano ampi poteri con la facoltà di fare norme sulla navigazione, giudicare le liti fra pescatori o barcaroli e potevano arruolare i marinai o navaroli ducali in caso di necessità.

Tanti erano anche altri tipi di incarico “di fiume” per certi versi minori, che dal medioevo e fino ben oltre l’epoca napoleonica riguardavano il Po qui a Piacenza, con il quale la città bene dimostrava di avere un legame che oggi sorprende.

Umberto Battini

ricercatore storico locale

24 giugno 2025

PO PLASTICA 2025

NOTO 2025

23 giugno 2025

MORALITA' PUBBLICA 1553

22 giugno 2025

1547 LA CONGIURA

IL PO E LA PECORA

LA FOCE TREBBIA

21 giugno 2025

PORTI SUL PO AREA CALENDASCO

20 giugno 2025

NUOVO STUDIO

CULTO ANTICO

19 giugno 2025

RANE E GAMBERI DEL PO NEL 1870

di Umberto Battini

Sono ben sessantacinque i chilometri di Po che con i suoi meandri sfiora tutta la provincia di Piacenza e la città stessa: il confine è dalla foce del torrente Bardoneggia poco a monte di Castelsangiovanni e più giù fino oltre Soarza in comune di Villanova d’Arda. L’importanza storica del Grande Fiume a fini di navigazione, di pesca e relativa tassazione ha sempre finito per interessare chi governava. Ed è quindi molto interessante andare a buttare lo sguardo sulla “Relazione sulla pesca di fiume della provincia di Piacenza” fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il 21 gennaio 1870.

Qui si si elencano tipi di pesci, tipi di reti da pesca, imbarcazioni ed altro per la buona pratica di questa attività importante per l’economia piacentina. La relazione del Ministero elenca i pesci che si trovano in Po: “anguille, lucci, carpioni, cavedini, ciprini, tinche e trote e da marzo ad agosto i pesci di mare che rimontano: storioni, salmoni, chepie e lamprede”. Interessante che nei canali di derivazione “si pescano in buona quantità gamberi e rane” ed il tutto finisce sui banchi del mercato ad un prezzo che qui leggiamo essere per “trote e storioni di lire 2,30 al chilogrammo, si vende tutto fresco e nessuna qualità pescata viene salata, marinata o seccata”. I nomi delle reti da pesca coincidono con quello dialettale che il rapporto del ministero mette tra parentesi nel documento e così elenca: “Giacchio (in vulgo sparaver)... il Tramaglio per la pesca dello storione... lo Strascino (strascinass)... il Bertavello (bertavell)... la Nassa (nassein)... la Bilancia (balanza)...”.

La relazione del 1870 al punto sette ci dice che “la pesca nel fiume Po è sempre stata affittata dal Governo” e che “nella Provincia di Piacenza non vi sono stabilimenti di Piscicoltura e nessuno si applica a tale industria”, insomma si pescava e vendeva solo pesce fresco: dall’acqua alla tavola. In quell’anno “il numero dei pescatori di professione è di n. 40” mentre “le barche impiegate per la pesca sul fiume Po sono 40” e spiccano le dimensioni della classica battellina piacentina “lunghezza in media di metri 6 e larghezza 1 metro e 30 ed a due remi”.

Segue alla fine del testo una “avvertenza” che riporta anche questa saggia decisione “nella Provincia piacentina nessuno pensa ai mezzi di pesca distruggitori... né alla pesca notturna con fiaccole”. Quindi si conclude auspicando che “l’Autorità darà norme per la pesca destinate ad impedire il malgoverno, e la distruzione dei pesci, giacché la libertà dell’industria non deve essere confusa con una disordinata licenza”. Si prestava molta attenzione a preservare l’ambiente con le sue specie autoctone, e d’altra parte il Po era una buona fonte di reddito per tante famiglie ma non solo di pescatori professionisti, tanti i mestieri legati al Grande Fiume. Erano ancora tempi nei quali Piacenza ed il Po erano una cosa sola.

articolo da ILPIACENZA.it del 27 aprile 2024 di Umberto Battiniono ben sessantacinque i chilometri di Po che con i suoi meandri sfiora tutta la provincia di Piacenza e la città stessa: il confine è dalla foce del torrente Bardoneggia poco a monte di Castelsangiovanni e più giù fino oltre Soarza in comune di Villanova d’Arda. L’importanza storica del Grande Fiume a fini di navigazione, di pesca e relativa tassazione ha sempre finito per interessare chi governava. Ed è quindi molto interessante andare a buttare lo sguardo sulla “Relazione sulla pesca di fiume della provincia di Piacenza” fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il 21 gennaio 1870.

Qui si si elencano tipi di pesci, tipi di reti da pesca, imbarcazioni ed altro per la buona pratica di questa attività importante per l’economia piacentina. La relazione del Ministero elenca i pesci che si trovano in Po: “anguille, lucci, carpioni, cavedini, ciprini, tinche e trote e da marzo ad agosto i pesci di mare che rimontano: storioni, salmoni, chepie e lamprede”. Interessante che nei canali di derivazione “si pescano in buona quantità gamberi e rane” ed il tutto finisce sui banchi del mercato ad un prezzo che qui leggiamo essere per “trote e storioni di lire 2,30 al chilogrammo, si vende tutto fresco e nessuna qualità pescata viene salata, marinata o seccata”. I nomi delle reti da pesca coincidono con quello dialettale che il rapporto del ministero mette tra parentesi nel documento e così elenca: “Giacchio (in vulgo sparaver)... il Tramaglio per la pesca dello storione... lo Strascino (strascinass)... il Bertavello (bertavell)... la Nassa (nassein)... la Bilancia (balanza)...”.

--

Quando si pescavano nel Po rane e gamberi in grandi quantità

https://www.ilpiacenza.it/attualita/quando-si-pescavano-nel-po-rane-e-gamberi-in-grandi-quantita.html

© IlPiacenza

ono ben sessantacinque i chilometri di Po che con i suoi meandri sfiora tutta la provincia di Piacenza e la città stessa: il confine è dalla foce del torrente Bardoneggia poco a monte di Castelsangiovanni e più giù fino oltre Soarza in comune di Villanova d’Arda. L’importanza storica del Grande Fiume a fini di navigazione, di pesca e relativa tassazione ha sempre finito per interessare chi governava. Ed è quindi molto interessante andare a buttare lo sguardo sulla “Relazione sulla pesca di fiume della provincia di Piacenza” fatta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il 21 gennaio 1870.

Qui si si elencano tipi di pesci, tipi di reti da pesca, imbarcazioni ed altro per la buona pratica di questa attività importante per l’economia piacentina. La relazione del Ministero elenca i pesci che si trovano in Po: “anguille, lucci, carpioni, cavedini, ciprini, tinche e trote e da marzo ad agosto i pesci di mare che rimontano: storioni, salmoni, chepie e lamprede”. Interessante che nei canali di derivazione “si pescano in buona quantità gamberi e rane” ed il tutto finisce sui banchi del mercato ad un prezzo che qui leggiamo essere per “trote e storioni di lire 2,30 al chilogrammo, si vende tutto fresco e nessuna qualità pescata viene salata, marinata o seccata”. I nomi delle reti da pesca coincidono con quello dialettale che il rapporto del ministero mette tra parentesi nel documento e così elenca: “Giacchio (in vulgo sparaver)... il Tramaglio per la pesca dello storione... lo Strascino (strascinass)... il Bertavello (bertavell)... la Nassa (nassein)... la Bilancia (balanza)...”.

--

Quando si pescavano nel Po rane e gamberi in grandi quantità

https://www.ilpiacenza.it/attualita/quando-si-pescavano-nel-po-rane-e-gamberi-in-grandi-quantita.html

© IlPiacenza

.jpg)